- #演劇

渡辺瑞帆

渡辺瑞帆

100年かけて劇場をつくる – 地域の対話の場 / Create a theatre over 100 years -a place for community dialogue-

この文章は、2022年2月に執筆し、月刊海洋特集号「サンゴ礁科学研究-

鹿児島県奄美群島の喜界島で「100年かけて劇場をつくる」プロジェクトに参画する経緯とその意義を、兵庫県豊岡市の「深さをもった演劇のまちづくり」や、アントニ・ガウディの「サグラダ・ファミリア」、西洋と日本の劇場史に触れながら紐解きます。

====================

100年かけて劇場をつくる – 地域の対話の場

Create a theatre over 100 years – a place for community dialogue –

====================

2022年2月 渡辺瑞帆 mizuhowatanabe

1.喜界島と演劇

まずは喜界島に劇場をつくるという話に至った経緯から辿りたい。

2021年10月、筆者が所属している劇団・青年団の主宰・平田オリザより連絡が届いた。鹿児島県奄美群島の喜界島で野外劇場を建築する計画があり、広大な敷地なので「100年かけて劇場をつくる」という提案をしてきたのだが、どうか? とのことだった。青年団は、喜界島サンゴ礁科学研究所(以下、サンゴ研と称する)からお声掛けいただき、演劇創作のワークショップを行っていた。さまざまなジャンルの研究者や学生、島の人と一緒に、劇団員数名が現地をリサーチしながら創作をしていて、以前から興味を持っていたのだが、とりわけ「100年かけて劇場をつくる」という強い言葉に惹かれ、どういうことなのかもよく分からずに翌月早々現地に乗り込んだ。その日はちょうど創作発表等が行われる日で、空港から町役場に直行し、挨拶もそぞろに演劇発表を拝見した。『喜界島 in パラレルワールド』と括られた4つの作品では、それぞれ過去・現在・未来の架空の喜界島での出来事が表現されていた。過去の飢饉の際には、集落内や周辺の島との間でこんなやり取りがなされていたのではないか。サンゴだとされている神社の御神体が、実はサンゴではないことが、最悪のタイミングで露呈してしまったら人びとはどうするか。人間の生きるか死ぬかの決断に、この島の環境や文化がどのように作用するだろうか。百年後に新たな感染症が流行した際に、特効薬がサンゴから抽出できると分かったら、どのような選択をするだろうか───。情が重なり合う時の人間の複雑な判断と行動、正解のない、人によって意見が分かれる事態そのものを描いていて、いろんな立場の人が繰り返し議論のできる土台を、フィクションによって生み出したのだと感じた。

町役場での発表の様子。(2021年11月7日)

創作メソッドに沿って「場所」「背景」「問題」を設定してプロット(話の筋)を作り、15分程の一幕もの(場面や時間が飛ばない形式)に仕上げられた作品群は、その枠があるからこそ各々の問題意識や専門性を引き出して、表現に結びついているように思われた。平田は近代芸術に対比させて、現代において、

「私たちは、先にテーマがあって、それを表現するために作品を作るのではなく、混沌とした自分の世界観に何らかの形を与えるために表現をするのだ。」

平田オリザ「演劇入門」(1998)講談社、pp.32-33

と言う。それは、思いもよらない部分から新たな常識を発見して証明していく、研究のセオリーにも近いものがあるのかもしれない。また、物語を練り上げるには台詞となる言葉のコンテクストを他者と共有することが必要で、更に役を演じるにはその言葉を発するためのコンテクストも理解する必要がある。演劇を呼びよせたサンゴ研の渡邊剛理事長からは、「多岐に渡る分野の研究者が集まるようになったことで、話が盛り上がっているように見えて、実はお互い全然違うことを話していることがある。研究者同士が対話をし、より高度なコミュニケーションにより異分野の研究の融合を図るにはどうしたらいいだろうか。更に、研究者と島の人とは互いの知見をどのように交換することができるのだろうか。そう考えた時に、演劇を取り入れてみようと思い立った」と聞いた。今日、STEAM教育の概念が知られてきていてはいるものの、リベラルアーツの取り込み方については手探りの部分が多いだろう。しかし、この喜界島の科学と研究とまちづくりのフィールドには、とても自然に演劇が要請されたように思われる。

2.深さをもった演劇のまちづくりの参照

確かに、そこに演劇や演劇的手法は役に立つかもしれない。というのも、筆者が今住んでいる兵庫県豊岡市は、

「小さな世界都市-Local & Global City-」の実現に向けたエンジンの1つである“深さをもった演劇のまちづくり“を推進し、豊岡の突き抜けた価値を創造・再構築する。

豊岡市地域計画より、豊岡市文化観光推進協議会が目指す姿としての記述。

と掲げ、演劇によるまちづくりを実践しているからだ。(専門については後述するが、かくいう私もそこに参画している演劇人のひとりである)。城崎国際アートセンターや豊岡演劇祭など、創造・発信拠点としての側面が外向きには目立つが、ここではサンゴ研の取り組みにも通ずるであろう、価値創造の礎となる教育分野での取り組みに焦点を当てて紹介したい。

豊岡市では2017年から市内全校で小学6年生と中学1年生を対象に演劇的な手法を取り入れた「コミュニケーション教育」を行っている。また、小学校低学年向けには「非認知能力向上のための演劇ワークショップ」を、2校のモデル校で3年間実施している。

2021年11月に開催された、文化と教育の先端自治体連合 の第3回大会で報告された経緯によると、小学校から中学校に上がる際に不登校の子どもが急増するという教育課題の解決のため、2007年から小学校と中学校を繋ぐカリキュラムの一環としてコミュニケーション教育が導入され、2017年から全校実施されたとのことである。内容は、対話や試行による合意形成・他者を意識した表現活動で、現在は、平田オリザによる研修を経た担任の先生らが年間7時間の授業を行っている。

この授業の中では、個人の表現力を誉めるのではなく、どのように合意形成しているのか、まとまらない話をまとめようと努力しているかなど、グループとしての取り組みを評価していくという。子どもたちは自分の持ち味を生かしながら異なる価値観に折り合いをつけ、話し合いのしかたを考え、最後の発表まで少しでも良くしようと粘って、テーマに沿った小芝居の創作に臨んでいるようだ。教育成果として、場面緘黙(特定の場面だけ話せなくなってしまう症状)の子どもも、号令をかける役やジェスチャーで意思を伝える役を自分たちで工夫してつくることで、喋ることができたり、コミュニケーションに参加できたという事例がある。数値には表れにくいが、そういった一つひとつの体験こそ、人間がより良く生きるために重要なのではないだろうか。

一方、非認知能力向上のための演劇ワークショップは、子どもの貧困対策として導入された。2016年、全国学力・学習状況調査で、家庭の社会的背景(両親の収入と学歴を指数化)と学力の相関関係が調べられた。ここで、社会的背景が高ければ学力が高いことが分かったが、逆に、社会的背景が低くても「何らかの関与」があれば一定程度まで学力を押し上げられるという関係性が見えてきた。この結果がヒントとなり、非認知能力(教育経済学の視点で注目されている、生きる力や社会的な力)を高める取り組みを行えば、学力の低下を防ぎ、貧困の連鎖を回避できるのではないかと市は考えたという。演劇やダンスなどのアウトプット型の学習が最も効果的なアプローチであるということで、コミュニケーション教育からのつながりもあり、プロのファシリテーターによる演劇ワークショップが実践された。

効果については子ども・教員・保護者からのアンケートに加え、青山学院大学の苅宿俊文教授が専門的な分析を行っており、過去2年間の調査研究では、統計学的にもはっきりとプラスの変化が非認知能力(特に、やりぬく力/自己効力感、自制心、協働性)に現れたという。

今後の課題は、非認知能力の向上を手がかりにしながら、全ての教科の領域の中でどのように子どもたちを指導・育成していけるかだという。

こうして成果自体は分かってきたものの、市民による理解はまだまだ十分とはいえない。教育の普及は大変時間がかかるもので、多くの人の理解の上でないと継続しない。そのため、前市長を理事長として、筆者も理事を務める一般社団法人豊岡アートアクションは、2021年1月に「深さをもった演劇のまちづくりシンポジウム」を開催した。1日目は普段子どもたちが受けている演劇ワークショップを大人向けに実施したり、福祉関係者を中心にした介護と演劇のワークショップや、文化観光高付加価値化チームによる文化観光を考えるワークショップを実施した。2日目のシンポジウムではコミュニケーション教育を実施する現場の先生の声の紹介や、介護、発達支援、文化観光の視点からの実践報告、演劇をどのようにまちづくりに生かしていけるかという視点での座談会、アーティストにとっては地域で創作することがどのような意味を持つのか、といった公開インタビューを行った。今後も、鑑賞するためだけではないアートの価値を内外に発信していきたい。

3.なぜ劇場をつくるのか

話を戻すが、喜界島では演劇発表が終わった後の懇談会で、発表の内容を反芻しながら「サンゴと珊瑚礁は何が違うんですか」と、普段の研究者同士であればあえて聞かないであろう質問の投げかけが挙がったり(研究者にとっては自明の定義だろうが、筆者らにとっては大変新鮮な知識であった)、生物学的視点と地質学的視点の違いや、それぞれの射程や時間のスケール、評価の対象について話が展開した。その様子は、まさに青年団作品の「化学シリーズ」(青年団『カガクするココロ』『北限の猿』『バルカン動物園』/作・演出:平田オリザの三作品)を観ているかのようで、筆者は贅沢な観客だった。この演劇的状況が生まれることこそ、演劇創作ワークショップによる真の効果なのではないだろうか。

その後も、奄美シマ唄の唄者である川畑さおりさんによるシマ唄、アイヌアートプロジェクトを率いるアーティストの結城幸司さんによるアイヌ民謡、ニュージーランド出身のALT(外国語指導助手)の先生によるハカ、地元の方とサンゴ研のカレッジ生によるエイサーが次々に披露され、最後には三味線に合わせて皆踊った。素晴らしい場が生まれていた。この一連の体験を通して、喜界島が世界でも随一の隆起スピードの隆起サンゴ礁の島であること、隆起と海水面の変動の関係がそのまま島の段丘になっており、10万年前・8万年前・6万年前のサンゴ礁の大地に立つことができること、といった知識を得るより先に、その環境が生んださまざまな文化を全身で浴びることができた。すると、そこからは知識が雪崩れるように頭に入ってくるようになる。こういった体験を引き起こし、人びとに定着させるための広義の“劇場”ができて、多くの人に経験を共有できるようになれば、どんなに素敵なことだろうか。

サンゴ研は“100年後に残す”ことを理念として活動している。渡邊理事長は劇場をつくることに対して、「100年というと、色々な立場の人や年齢の人が同じく夢を語ることができる期間、時間の変遷を研究する地質学や考古学などの研究者が頑張って考えられるギリギリの年代です。そこに建築が入ると進行形の要素が加わって実体感が生まれ、イメージを共有しながら未来につながっていくと期待しています。100年後に残すということを常にその時々の人たちが考え続けられる、そんな取り組みにしていきたいと思っています」という。

何を、どのように、残していくのか。それを自分の一生を超える範囲であらゆる人が考えながら実践し、蓄積されていくフィールドになるといいだろう。

4.建築と100年

ここからは、建築にとっての100年という年月について考えてみたい。

100年をかける、と聞くと、まず今年で建設140年目を迎えるスペインのサグラダ・ファミリアをイメージする人が多いだろう(かつては完成まで300年を要すとされていたが、近年の技術向上と設計研究により飛躍的に工期が短縮し、ガウディの没後100年となる2026年完成を目指す動きもある)。長い年月をかけた建物というと、約632年をかけて建設されたドイツのケルン大聖堂や、完成までに約427年を要したイタリア・ミラノのドゥオーモといったゴシック建築も思い浮かぶが、ここでは今なお建設中のサグラダ・ファミリアについて、現地で40年以上、彫刻を担当し続けている日本人彫刻家・外尾悦郎の著書『ガウディの伝言』を参照しながら、建てられ続けることと、その原動力として何が継承されているのかを考察したい。

本書によれば、サグラダ・ファミリアの施主は貧しいカトリック信者たちによる団体「聖ヨセフ帰衣者協会」で、寄付を集めながらの建設は必然的に時間がかかるものであったという(ゴシックの大規模建築が建設に時間がかかるのは、大抵資金繰りの問題が大きいだろう)。ガウディがこの建物の二代目の主任建築家になったのは、敷地に最初の石が置かれた翌年の1883年、弱冠31歳の頃であったが、ゆっくりと進む建設の間に次々と作品を世に送り出し、頭角を現していく。10年におよぶ逆さ吊り構造実験を経て、1908年にはコロニア・グエル教会の地下礼拝堂を着工させたが、この構造のアイデアはサグラダ・ファミリアの身廊部の構造にも生かされた。これまでのゴシック建築に見られた堅牢なフライングバットレス(飛梁による構造補強)を不要とし、採光部が多く、明るい空間を実現している。1914年に完成したグエル公園では、プレキャストコンクリート(工場であらかじめ製造されたコンクリート部材を現場で組み上げる工法)を取り入れたり、廃材を活用したりと先駆的な思考が伺えるだけでなく、水の通り道の設計、光と色の操作など、サグラダ・ファミリアにも通ずる、合理的でありながら、物語を編んでいくような造形と構造が、遺憾なく発揮されている。

時代の煽りも相まって、それ以降は新しい仕事は引き受けず、ガウディは死の直前までサグラダ・ファミリアの設計に専念し、後の建設の手がかりとなる見本づくりに励んだ。しかし、ガウディ没後の1936年、スペイン市民戦争により数少ない図面は焼失。設計の要であった石膏の模型も、ガウディの生前に唯一完成していた内部空間である「ロザリオの間」もろとも破壊されてしまう。

1939年、戦後の政治体制のもと、サグラダ・ファミリアへの関与が忌避される中で工事が再開されてから、九代目主任建築家による現代に至るまで建設が続けられていることには、どのような意味があるのだろうか。本書の中で、外尾は以下のように綴る。

「ガウディはシンプルかつ明晰な建築家であり、そのものづくりの考え方は、一つずつ組み立てていくということが基本になっていたと思います。必要な機能と象徴を組み合わせ、両方を同時に解決する構造、デザインを考えていく。その形がまた次の問題を解決するときの一つの条件となり、新しい構造やデザインが生み出されていく。そういう思考を膨大に積み重ねて行った結果が、サグラダ・ファミリアではないかと思います。」

外尾悦郎『ガウディの伝言』(2006)光文社、pp.63-64

また、外尾はその作業と思考を助けたのは、模型による伝達、驚くほど明快なプロポーションの基準数値、幾何学的なシステムだと説明し、更には、

「一般的にサグラダ・ファミリアは、ガウディという特殊な建築家の狂気とも言える強烈な個性に裏打ちされた作品であるかのように語られることが多いですが、私はそうではない気がします。むしろガウディは、サグラダ・ファミリアと神の前で、自分というものをどんどん小さくしていった。そして、それを限りなくゼロに近づけていったときに、人間離れした集中力を発揮することができ、持ち前の直感が研ぎ澄まされ、自然の中にある知恵を次々に発見することができていった。また、それを原動力として、サグラダ・ファミリアという、とても一人の人間が考えたとは思えないようなものを構想していくことができたのではないでしょうか。」

同書 pp.256-257

と語る。自我が霧散する中で生み出された、自然の摂理に限りなく近い造形基準。建設に関わる人びとは、そこにガウディを手がかりとして触れることができたのではないだろうか。そのことが、今日まで建設を継続させているように思う。

また、ほとんどのガウディ作品においては、役所への申請のための図面は書かれていたものの、工事の上では、主に1/10スケールの石膏模型を通して、設計を職人に伝えていたことが知られているが、実際の建築を緻密に実測することで、事後的に図面に起こしてきた人物がいる。実測家・建築家の田中裕也は、1978年からスペインに渡り、実際に建てられた姿と等しい図面が存在しなかったガウディ作品の実測を始めた(なんと、先述の外尾がサグラダ・ファミリアの彫刻を担当し始めたのと同年のことである)。実測と作図という目的を最初から持っていた訳ではなく、作品をより深く理解したいという気持ちから、グエル公園の階段を測り始めたことがきっかけだったそうだ。それがライフワークとなり、サグラダ・ファミリアの断面アイソメトリック図には5年、グエル公園の全体立面図には8年と、途方もない時間をかけてこれらを完成させている。2019年に建築倉庫ミュージアム(東京都品川区)で開催された「ガウディをはかる – GAUDI QUEST –」展(筆者は企画協力・会場構成を担当)では、田中の図面をもとにグエル公園の階段を原寸大で再現、これを展示することができた。そういった展開が尽きない点は、長い時間をかけて制作されるものの、膨大な思考のストックが生み出す効果の一端であろう。

5.劇場の起源から現在

次に、そもそも劇場とは何なのかを考えていきたい。

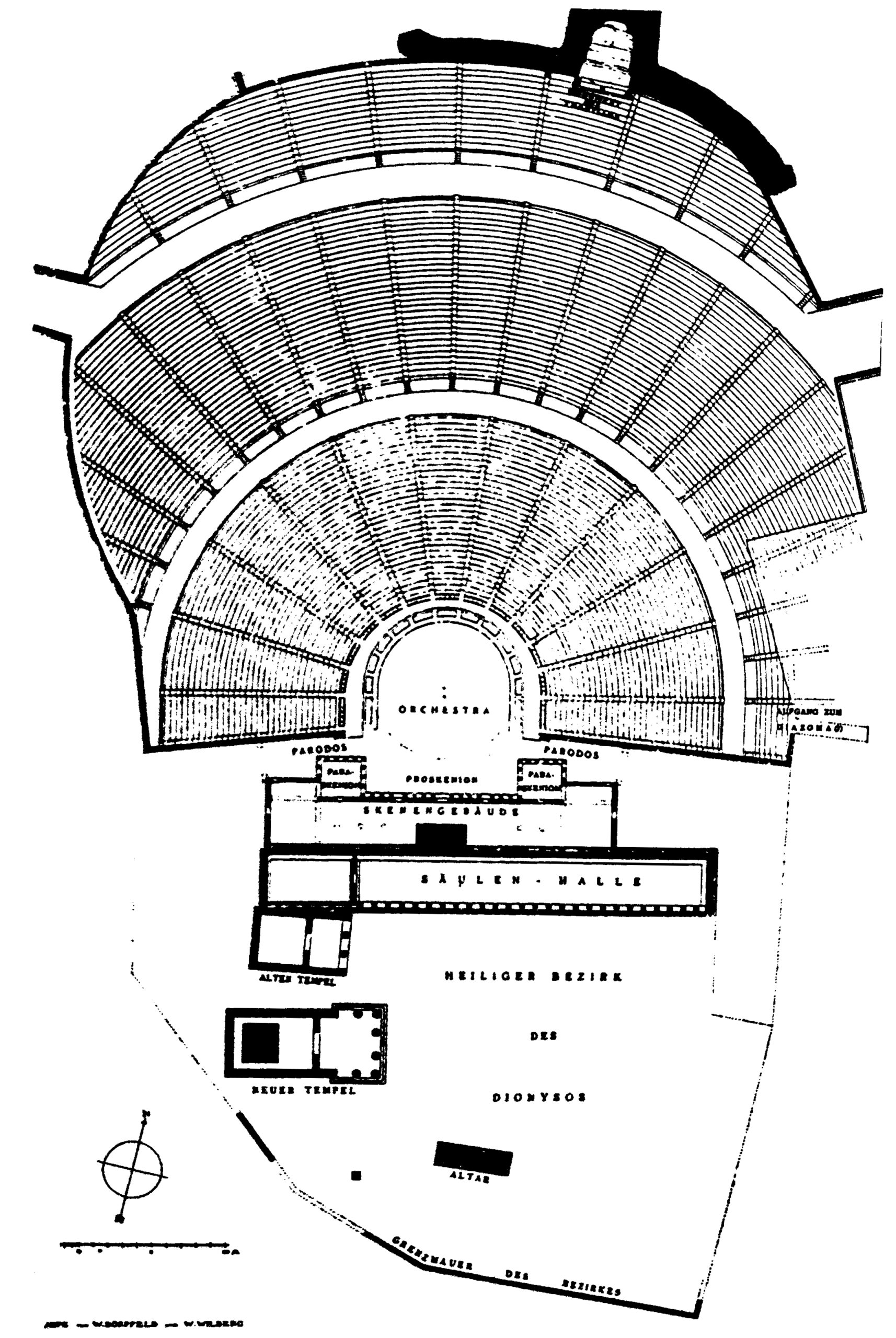

劇場計画研究者の本杉省三は、西洋演劇の起源であるギリシア演劇(ディオニュソス祭の祭礼として始まったとされる)の隆興した紀元前6〜5世紀頃から少し経った、前4世紀頃のディオニュソス劇場をはじめとするギリシャ劇場が、最初期の劇場であるとする。土を踏み固めただけの舞台から木造の客席を経て、今日ギリシャ劇場の特徴とされる石造形式が整ったのは、紀元前三世紀から前二世紀頃だという。

ディオニュソス・エレウテレウス劇場図面.

出典:Margarete Bieber, The History of the Greek and Roman Theater, 2 Revised edition, Princeton Univ. Press, 1961.

このディオニュソス劇場について演出家・アーティストの高山明は以下のように述べている。

「この劇場を訪れた時に最も感動したのは、テアトロン(客席)からアテネの街が一望できることだった。景色もよかったが、それ以上に、古代アテネの観客は舞台を見ながらその背後に見える街のことを考え、舞台上で上演される悲劇と自分が生活する都市国家の現実を重ね合わせていたのだ、と腑に落ちた。」

高山明『テアトロン 社会と演劇をつなぐもの』(2021)河出書房新社、p.118

古代ギリシャにおいて劇場は、信仰と祭りの場であると同時に、規定された“市民”による政治の場であった。西洋の劇場はその後、透視図法に基づくパースペクティブな舞台機構へと発展していくが、古代ギリシャの野外劇場は、その社会機能が空間にも応答して、身体的、多視点的な客席の広がりがあったようにみえる。舞台を通して街のことを考えるための場であった。

一方、日本における劇場空間の興りはどこにあるのだろうか。本杉は、祭りの基本構造の分析から、

「プロセスをそのまま空間化しているという意味で、道こそが祭りの舞台であったと言える。(…)そして、神との交流を一時的に行う舞台であった道が、時代とともに人間自身が自分たちの喜びや楽しみを表現するための舞台に変質して行ったと考えられないだろうか。」

本杉省三『劇場空間の源流』(2015)鹿島出版会、p.40

と、芝居小屋の原型を考察している。そこから、寺社での祭事や河原から発した歌舞伎のための場を定着させるため、地面に床を仮設し、ムシロを敷いて観客が取り囲み、興行として成立させるために幕で仕切られたりしながら、ゆっくりと形式の確立を伴い屋内化していく。

こうした流れの中、例えば歌舞伎小屋は、花道や橋掛かりにより、正面性がなく多焦点的で豊かな空間として大成したが、明治期の西洋文化の流入により、徐々にプロセニアム形式の影響を受けて今日の形式に至っている。

劇場史・劇場運営研究者の徳永高志によると、民衆にとっての劇場空間は、

「1890年代までは歌舞伎が利用の中心となったが、90年代から末からは、新派劇に代表される新演劇、喜劇などの軽演劇、演芸、映画などの多様な舞台芸能が台頭した。(…)20世紀に入ると、各地域に、新しい形態の芝居小屋がつぎつぎに設立される。これらの小屋は、1910〜20年代に黄金時代を迎え、多彩な催し物を繰り広げた。」

徳永高志『芝居小屋の二十世紀』(1999)雄山閣出版、p.91,124

というが、全国的に建てられた芝居小屋も徐々に映画館化し、60年代にはテレビに取って代わられほとんど姿を消してしまった。そこからは、アングラ演劇のテント芝居や小劇場演劇の勃興から、公共劇場の乱立と、西欧文化の流入と受容を巡りながら変遷していく。

富山県利賀芸術公園の野外劇場をご存知だろうか。

1976年、SCOT(Suzuki Company of Toga)という劇団(その前身は、アングラ演劇の中心的存在だった鈴木忠志らを中心とした早稲田小劇場である)が、活動の拠点を東京から富山県利賀村に移した。合掌造りの民家を劇場に改造するなどした舞台芸術施設群を拠点に活動し、当地は今や世界の演劇人から、“演劇の聖地”とも呼ばれる。1982年、この地で日本で初の世界演劇祭「利賀フェスティバル」を開催する際に建設されたのが、この野外劇場である。

ギリシャ劇場の客席と能舞台がハイブリットしたような造りで、橋掛かりが池の上に伸びており、その背景には川向こうの山がそびえるという、スペクタクル溢れる劇場である。富山県利賀芸術公園のウェブサイトには、設計者である建築家・磯崎新が当時の新聞に寄稿したとされる次のような論考が掲載されている。

「近代化の産物であるあの多目的劇場という中途半端な空間より、こういう表象性に富んだ特殊な舞台の方がより緊迫感を生む可能性にみちているということだ。個性の強い劇団ほどその力強さがこういう場所で発揮されることの分かったことが、私にとってこの夏の世界演劇祭からの大きい収穫であった。」

(利賀フェスティバル開催10周年を記念して制作された『世界の果てからこんにちは』という、大量の花火とともに上演される作品がこの劇場で毎年観られるので、ぜひ訪れてみてほしい)。

磯崎の言うように、複雑多様な事象に耐え得る造形の根幹は、至極シンプルで根源的なものなのだろう。それは普遍的な幾何学の理に依拠したガウディからの学びでもある。喜界島で劇場をつくる上ではきっと、その大地を形づくっているサンゴの生態とサンゴ礁文化に寄り添うことがヒントになるのではないか、と現時点では予感している(とても当たり前のことに聞こえるのだが)。

6.劇場をつくりはじめる

大変に申し遅れてしまったが、筆者はメインの肩書を「セノグラファー」としている。耳慣れないかもしれないが、英語でscenographerと書き、直訳すると舞台美術家となる。語としてはギリシャ時代から存在している。語源的にはsceneとgraphicが組み合わさっていると考えていただけるとイメージが伝わるかもしれない。なぜ素直に「舞台美術家」と言わないのかというと、一般に大道具を作る仕事だと誤解されてしまうからである。セノグラフィーについては、映画評論家で映画論・フランス演劇史研究者の梅本洋一が以下のように述べている。

「劇場の問題はその内部のみに存在するわけではない。劇場をとりまく環境も、劇場を決定する大きな要素である。どこに劇場を置くのか、という問題は都市論と深く関わるはずだろうし、一体何をそこで上演するか、といった問題は、その都市に住む人の感性と切り離せぬ関係にある。つまり、セノグラフィーは劇場の内部のみに存在する方法ではありえないのだ。まず舞台の上に、そして舞台と客席の関係の上に、さらにまた劇場と都市の関係の中に、それは幅広く関わる問題なのだ。」

梅本洋一『視線と劇場』(1987)弘文堂、p.27

まさに、筆者の興味のあるところは、この一連のイメージの循環であり、人と地面と建築とその集合の相互作用なのである。

2020年から、建築家の小田切駿と映像作家の瀬尾憲司と3人で、「ガラージュ」というアーキテクト・コレクティブを組んで活動している。建築を媒体としながら、建築・映画・演劇のそれぞれの持ち味を生かすことで、より深く劇場と都市とイメージにまつわる問題を掘り下げていけると考えている。

喜界島から、拾ったサンゴをいくつか2人に郵送した。届いたその日のうちに、このイメージが送られてきた。

人に見せると、「これは一体どうやって建てるんですか」と言われるくらい、瞬時に建築のイメージとして共有できて面白い。これから、サンゴの構造などをサンゴ研の皆さんから学んでいき、どんどんアイディアに落とし込んでいきたい。

人に見せると、「これは一体どうやって建てるんですか」と言われるくらい、瞬時に建築のイメージとして共有できて面白い。これから、サンゴの構造などをサンゴ研の皆さんから学んでいき、どんどんアイディアに落とし込んでいきたい。

劇場予定地は、島の人とサンゴ研と学生たちが手分けして草を刈り、その一部は重機で整地され、周囲を囲う石垣の角を崩して出入口が新たに作られ、研究資料のコンテナが3つ置かれた。その後、突如大量に押し寄せて問題になっている軽石が、整地した地面に試しに敷かれた。

この島の石垣は、サンゴが野積みされてできている。サンゴでできている島なので、島の人にとってサンゴは大地でありながら、最も身近な石材であったのだろう。台風の風対策として、軒の高さのサンゴの石垣が、一軒一軒の家をぐるっと囲んでいるのが島中で見られる(コンクリートに置き換わっているところも多々あるが)。現在、すでに家はなくなっているが、この広大な劇場の敷地もまた、高さ2〜3mくらいの石垣に囲まれている。崩壊しかかっていて、直すには一度崩して積み直すことが必要だという。石垣を保全修復している阿伝(あでん)集落の「阿伝サンゴの石垣保存会」の武田秀伸さんら保存会の皆さんにご指導いただきながら、石垣積み体験にも参加させてもらった。コツはいるものの案外楽しく、想定されていた半分の時間で積み終えてしまった。

サンゴの石垣積み体験の様子。(2021年12月)

島には、もう石工がいないため、直せずに壊れるがまま廃棄された石垣が多いようだが、そうしたサンゴ材も敷地にストックして、手分けして石垣を修復し、外から来た人も体験的に積み方を学べて、広く技術継承のできる場としても機能するといいだろう。さらに、その練習用の低い石垣がどんどん連なり、劇場の機構になっていったら面白い。

2021年12月には、サンゴ研の山崎敦子所長がサンゴ礁学会による川口奨励賞を受賞されたお祝いで、敷地にテントが設置され、グランピングが催された。ヤギを一頭潰してその肉を焼いて食べながら、島の人、町役場の人、移住者、サンゴ研、学生、アーティスト、外部の企業の人とが入り混じり、思い思いに焚き火を囲って談笑した。

土を踏み固めながら人が集う場所を拓いていく。これは劇場の姿そのものではないだろうか。

100年かけるというよりは、──ギリシャ演劇の最盛期からギリシャ劇場の完成まで、あるいは歌舞伎が河原で生まれてから歌舞伎小屋が大成するまでに生じた時間差のように──そうこうしていると100年くらいかかってしまうものなのかもしれない。

(終)

※ 2022年2月以降の取り組みについては、順次記事を更新していく予定です。

![『MEET YOUR ART FESTIVAL2024「NEW ERA」』内で行われる[INNOVATOR’S PITCH]に登壇します。](https://garagearchitects.com/wp/wp-content/uploads/2024/10/MYAF_2024_0603_fix_ol-01-4-scaled.jpg)