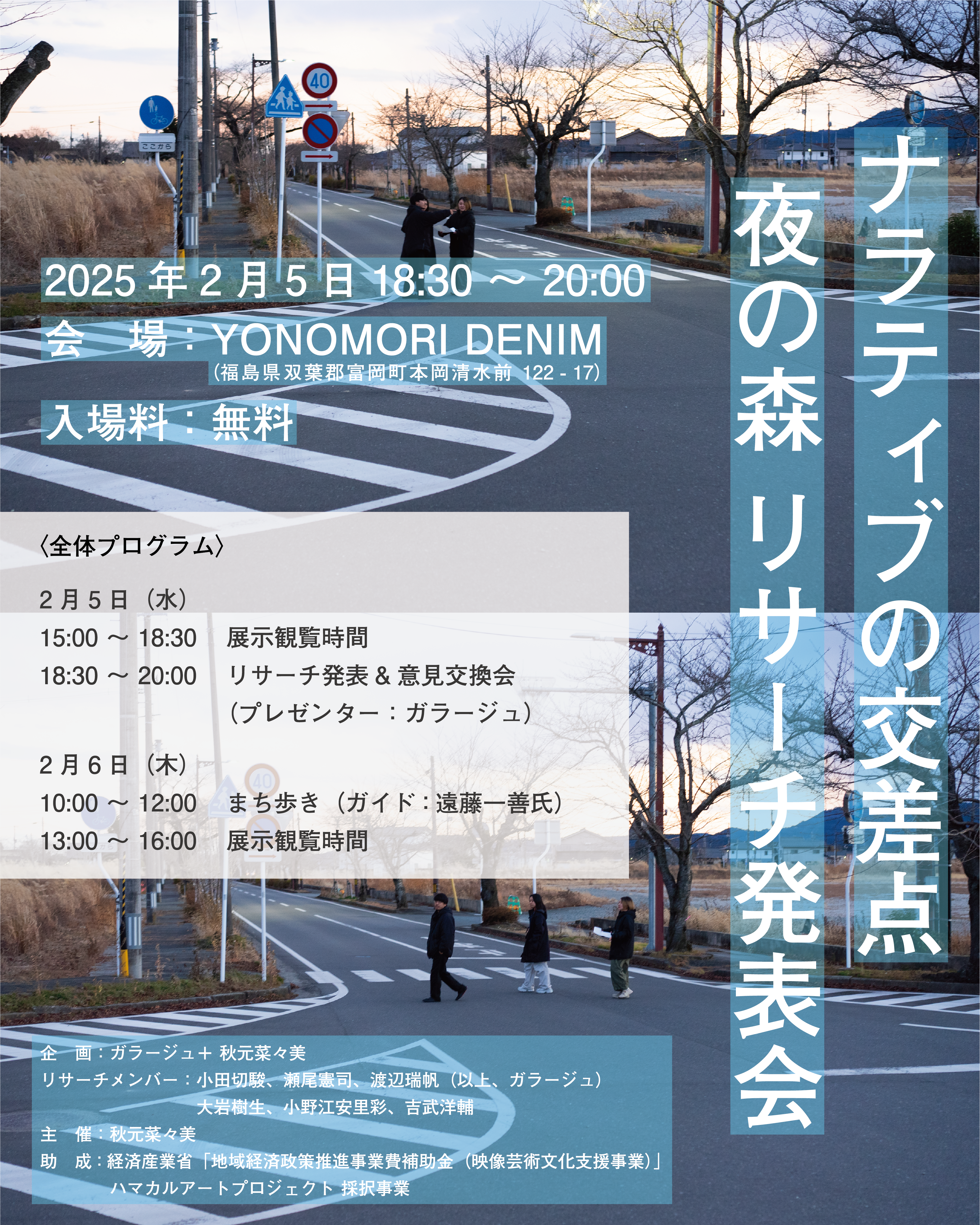

2025年2月5日・6日に福島県双葉郡富岡町でのリサーチ発表と意見交換の会、夜の森(読み方:よのもり)地区のまち歩きを開催した。

本記事は、「ナラティブの交差点」2024年11月のリサーチ開始から2025年2月の発表までの活動レポートである。

目次

1:リサーチのはじまり~歪な交差点~

2:リサーチのプロセス~ヒアリング/まち歩き/既存資料の照合~

3:展示内容~夜の森のできごと年表~

4:まち歩きレポート(ガイド:遠藤一善さん)

1:リサーチのはじまり ~歪な交差点~

ガラージュは秋元菜々美さんと共同で、2024年11月より福島県双葉郡富岡町の夜の森地区に「上演が起きる場」を設計するためのリサーチ活動を開始した。富岡町出身で震災当時中学生であった秋元さんは、現在街に戻り、さまざまなアーティストと共同した活動を行っている。ガラージュの活動を知り、今回プロジェクトを共同しようと声をかけてくれた。

震災までは商店や住宅が建ち並んでいた夜の森地区は、地震の被害に加え、原発事故により長期化した避難の影響と放射性物質の除染のために多くの建物が解体され、その大部分は現在更地の状態になっている。

2024年11月撮影、夜ノ森駅前

建物の多くが解体されているが、街区やインフラは残っていて、人が住んでいない場所に電柱だけが並ぶ風景が駅前に広がっている。街を歩いてみると、象徴的な六叉路があり、そこには開花基準木の桜の木や、戦後の詩人であり彫刻家の井手則雄の野外彫刻「萌える」が設置されている。また、町のシンボルであるまっすぐな桜並木に対して、直角ではなく歪な形をしている交差点や、近代以降に整備された道とは異なるくねくねと曲がった道などが目についた。

2024年11月撮影、六叉路の交差点

秋元さんの家があった土地のすぐそばの交差点では、向かい合う道が歪に噛み合っていることから、車が走る際には急なカーブとなり、何度か事故が起きていると伺った。現在、町がその交差点の周りの土地を買い取り、交差点の曲がり方をなだらかにして、角の土地を公園に整備する計画が進められている。

2024年11月撮影、歪んだ交差点。写真の中央付近が道路として整備予定。右側の草の生えている部分が公園となる予定だ。

「なぜこんな形をしているのだろう?」という純粋な疑問から、私たちの道に関するリサーチは始まった。

秋元さんから最初にいただいたお題は「上演が起きる場」を設計する、ということであったが、そのためにまず見つめるべきものは、街に残された道路や交差点なのではないかという仮説を立てた。道から、そこにあった生活を手繰り寄せることができないだろうか。そう思いを込めて、プロジェクトを「ナラティブの交差点」と名付けた。

2:リサーチのプロセス ~ヒアリング/まち歩き/既存資料の照合~

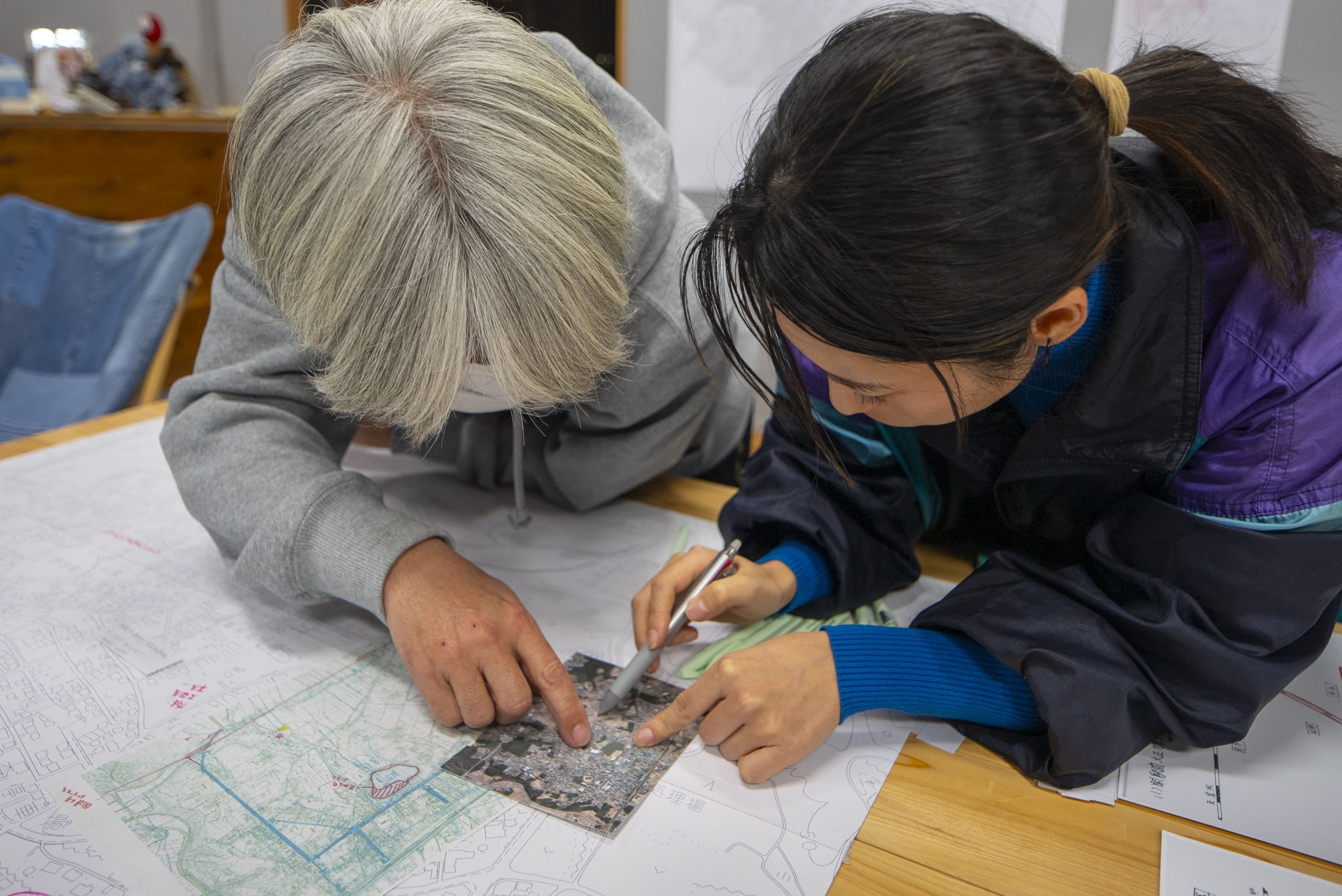

まずは秋元さんへヒアリングを行い、記憶から語りを引き出しながら、図に落とし込み記録する方法を模索していく。

国土地理院が公開している夜の森の白地図を囲み、エピソードに関係する場所を指さしながら話をしてもらい、白地図に直接メモを書き込んでいった。

秋元さんは小学生の頃の通学路の話をしてくれた。学校へは他学年の子どもたちとグループで通学していたこと、秋元さんの家の横がその集合場所で秋元さんの家が溜まり場だったこと、通学路は三種類あって商店街を通る道が一番楽しかったことなど。よく行ったお店や店主の特徴などを聞いているうちに、私たちにも土地勘のようなものがインストールされていく感覚があった。

2025年1月撮影、秋元さんとの街歩きの様子

その後、現地を歩いてみる。建物はもうないので、地図を見ていない状態ではどこにどの建物が建っていたのか、正確に思い出すのは難しいようだった。住んでいる人の名前や店舗名が記載されているゼンリンの住宅地図と照らし合わせることで、記憶のなかの風景をたぐりよせていく。いまはない商店街や通学路の様子が、更地の風景のなかに徐々に立ち上がっていくのが見えた。

「この金物屋のご主人は詩を朗読しながら、通学中の私たちを見送ってくれた」

最初に白地図を囲んで書き込みながら話を聞いていたことで、現地で思い出された話の文脈や位置関係を、この地に住んだことのない私たちもすんなり理解することができた。地図によって記憶が引き出され、共有ができるということは、地図というフォーマットには風景を記録することができるのかもしれない。

余談だが、金物屋のご主人は自費出版で詩集を残しており、作品からもその人となりや生き様を知ることができた。複数のメディアが掛け合わされることで、記憶は立体的な像を結び、新たなイメージへと転じる。

2025年1月、遠藤さんへのヒアリングの様子

「道について話を聞くなら」と、秋元さんからこの地域で設計事務所を営んでいた遠藤一善さんを紹介していただいた。

秋元さんへのヒアリングで学んだリサーチ手法をもとに準備を整え、遠藤さんが2023年に始めたバウムクーヘン屋さんの店舗を訪ねた。

遠藤さんは建築士として、2023年4月の帰宅困難区域解除に伴い5500戸もの建物の全壊・半壊の判定を行ってきた人物でもある。

私たちが何かをたずねる前に、白地図を一目見て遠藤さんから語りが溢れ出す。

この地の歴史を紐解きながら、道の成り立ちや地域の宅地開発のこと、水路についてのことなどを細かに教えてくれた。

夜の森は荒地だったところを、1900年に半谷清寿、1907年に但野芳蔵という実業家が入植し、開拓された。元々は家が2軒しかなかった。

夜の森は桜並木が有名だが、それは半谷氏が入植した際に真っ直ぐな道を作り、通り沿いに桜を何百本も植えたことが始まりだという。

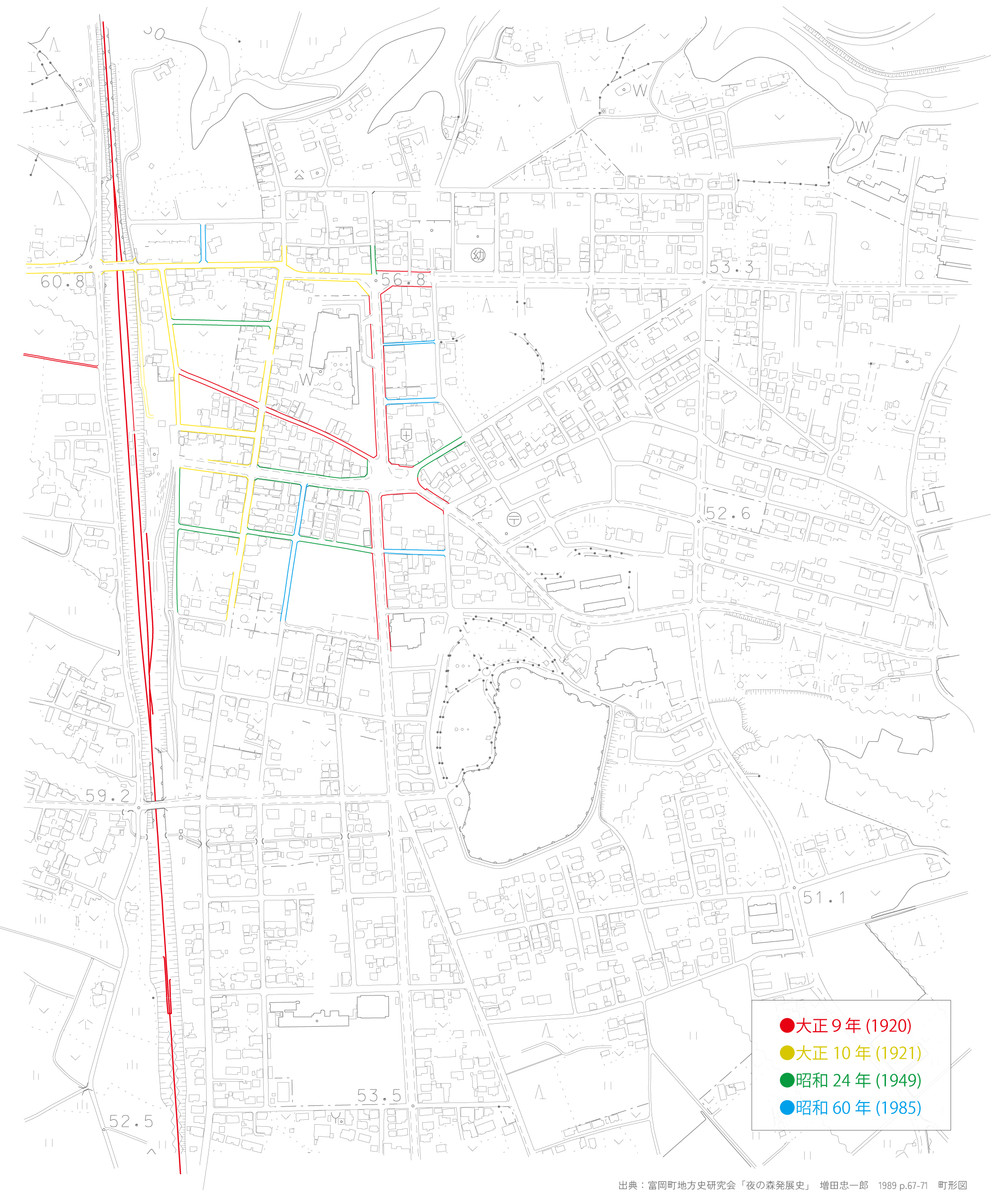

出典:富岡町地方史研究会「夜の森発展史」(富岡町地方史研究会 増田忠一郎,1989年)

「これが一番昔からある道で、水路だったんだ。」

半谷が作った真っ直ぐな道に対し、くねくねと曲がりながら国道6号線へ続く道を指差した遠藤さん。その道は、半谷清寿がこの一帯を開拓する前からこの場所にあった道だという。そして、それはもとは水路で、海岸の方にひろがる農地に水を届けていたようだ。

遠藤さんの幼少期は舗装されていない土水路で、「川だと思っていた」と仰っていた。福島に原発ができてから東京からの移住者が増えるに伴い、道路が舗装されていったという。このほかにも、さまざまなお話を伺った。

道のかたちには、桜並木・水路といった歴史的な経緯が深く影響を与えていることがわかってきた。

私たちはヒアリングの後、その内容をもとに水路や道を実際に歩いた。

小良ヶ浜街道沿いの水路の上流。駅を越えると暗渠となる。

昭和四十年にできた国道6号線と、その前からあった陸前浜街道が交差する地点。

水路のある道を、溜池に着くまでただひたすらに歩く。

後日、ヒアリングの内容の検証のため、町役場や図書館で地図と資料を収集し、比較して分析できるように整理した。

富岡町都市整備課から提供いただいた地図を同スケールに編集して色をつけたもの(左から昭和32年、平成5年、平成22年)

地図資料は上記の都市整備課のもの、国土地理院が発行しているもの、郷土資料に載っている手書きの地図、米軍が撮った航空写真など、その情報量やスケール、精度などは物によってまちまちである。

それらを時系列に並べたり重ね合わせることによって、街の形の変遷を分析した。

以下、代表的な変化を取り上げる。

昭和32年の地図(青)と平成5年の地図(緑)。溜池が小さくなっていることがわかる。

平成5年の地図(緑)と平成22年の地図(赤)。田んぼが宅地開発されていることがわかる。

手書きの地図から道ができた年代を現代の地図に落とし込んだ。下地は都市整備課の平成22年の地図を編集したもの。

また、実際に街を回りながら、2025年1月現在建っている建物(上図の赤塗り部分)を記録した。

※調査範囲:赤い街区の区域

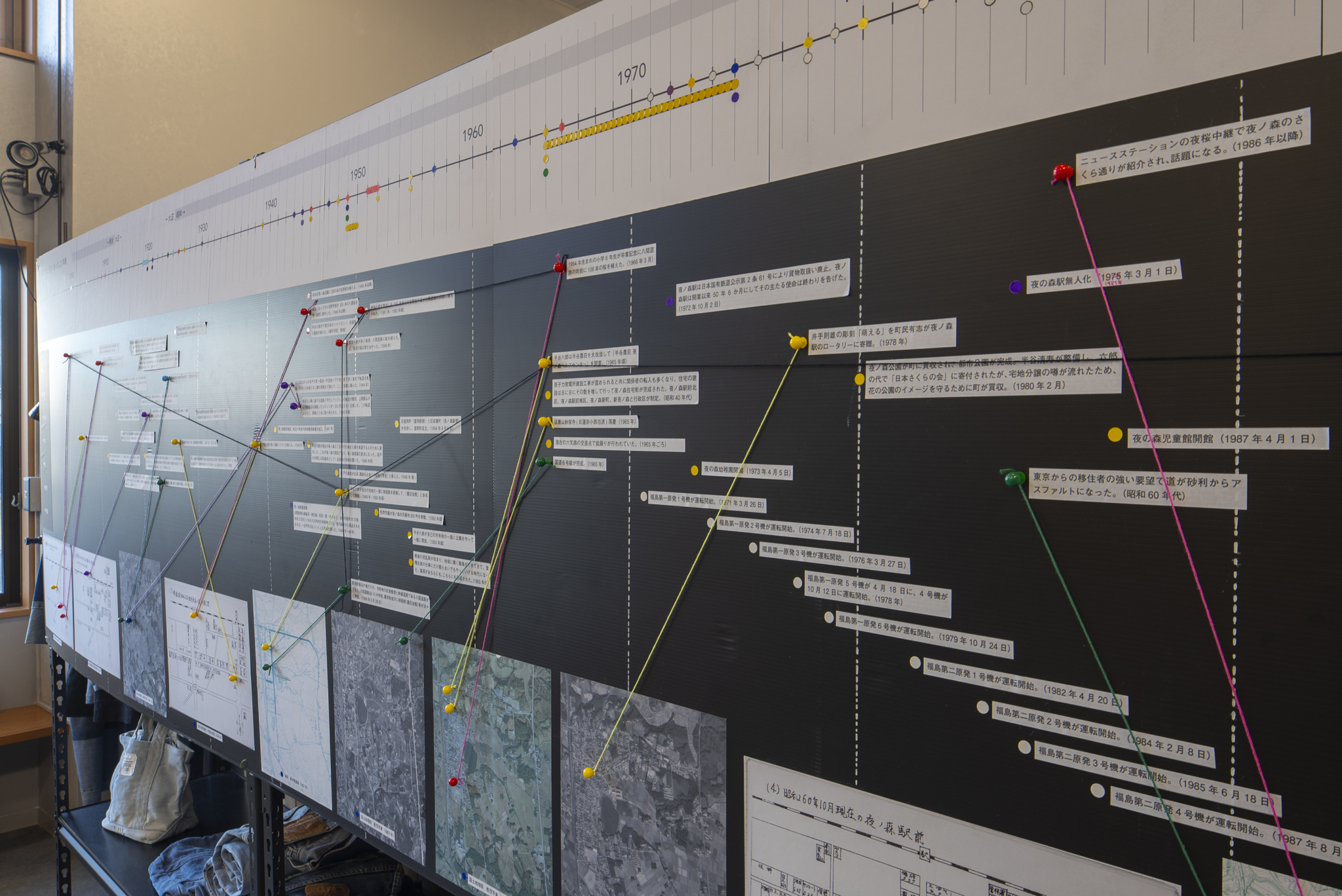

3:展示内容 ~夜の森のできごと年表~

そうした約2ヶ月にわたるまち歩き・ヒアリング・文献調査をまとめた展示を、2月5日~6日に開催した。会場は、2023年3月11日にグランドオープンした富岡町夜の森地区のリメイクデニム専門店「YONOMORI DENIM (ヨノモリ デニム)」の一角をお借りした。

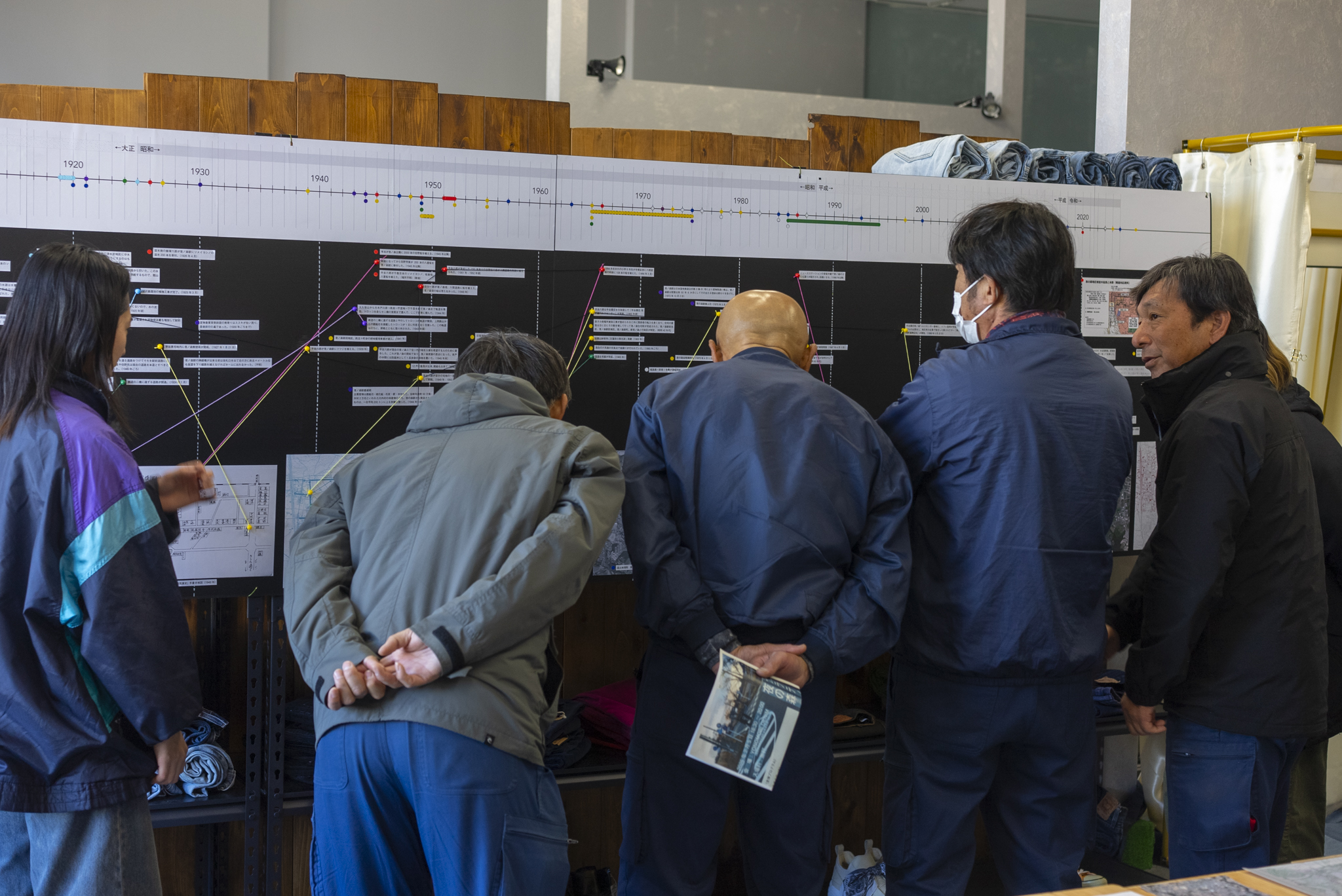

1900年、荒地だった夜の森を半谷清寿が開拓した時点から、現在まで続く夜の森に関する出来事の年表を制作して展示した。

時系列を横軸で、「桜」「水路」「鉄道」「町」「道」「原発」にまつわる出来事を縦軸で整理し、下部に収集した地図資料を時系列に配置した。出来事と関係する地図の地点を、カテゴリごとに色分けして糸で繋げていくことで、それぞれの情報がそれ単体ではなくネットワーク的につながっていく全体像が見て取れるようなものとした。

夜ノ森駅ができたこと、原発誘致など、街にとって大きい出来事にまつわる事象については、多くの記述があったため、年表への記載も多くなった。掲示した事象は書籍からの引用と、ヒアリングの内容で、当日来場者からの情報も新たに書き込み更新していった。原発ができて以降の記述はまだ歴史が浅いことや、街が安定していた時期でもあり、記述が少なかった。この時期についての記述は、今後残していく必要があるだろう。

また、テーブル上には国土地理院地図や航空写真、役場から提供いただいた地図など、さまざまな媒体から入手した情報を同じスケールに並べ、比較できるようにした。

私たちが調べられてなかった新たな資料を持ち寄ってくれる人や、自らの最近の出来事を年表に書き込んでくれる人など、来場者と私たちの双方向的な場を作り出すことができた。

4:まち歩きレポート(ガイド:遠藤一善さん)

また、遠藤一善さんをガイドに迎えたまち歩きを開催した。

街を歩き、水路や道の成り立ちを解説しながら進む。元商店街だった通りでは時々立ち止まりながら「ここが何屋さんで、ここが〇〇さんの家で…」と、かつての街並みを思い起こしながらお話しをされていた。言葉とともに町の残像が立ち上がったようだった。

水が流れていく方向を指差しながら水路の説明をする遠藤さん。

かつての街並みと歴史を辿る。

かつての街並みと歴史を辿る。

終わりに

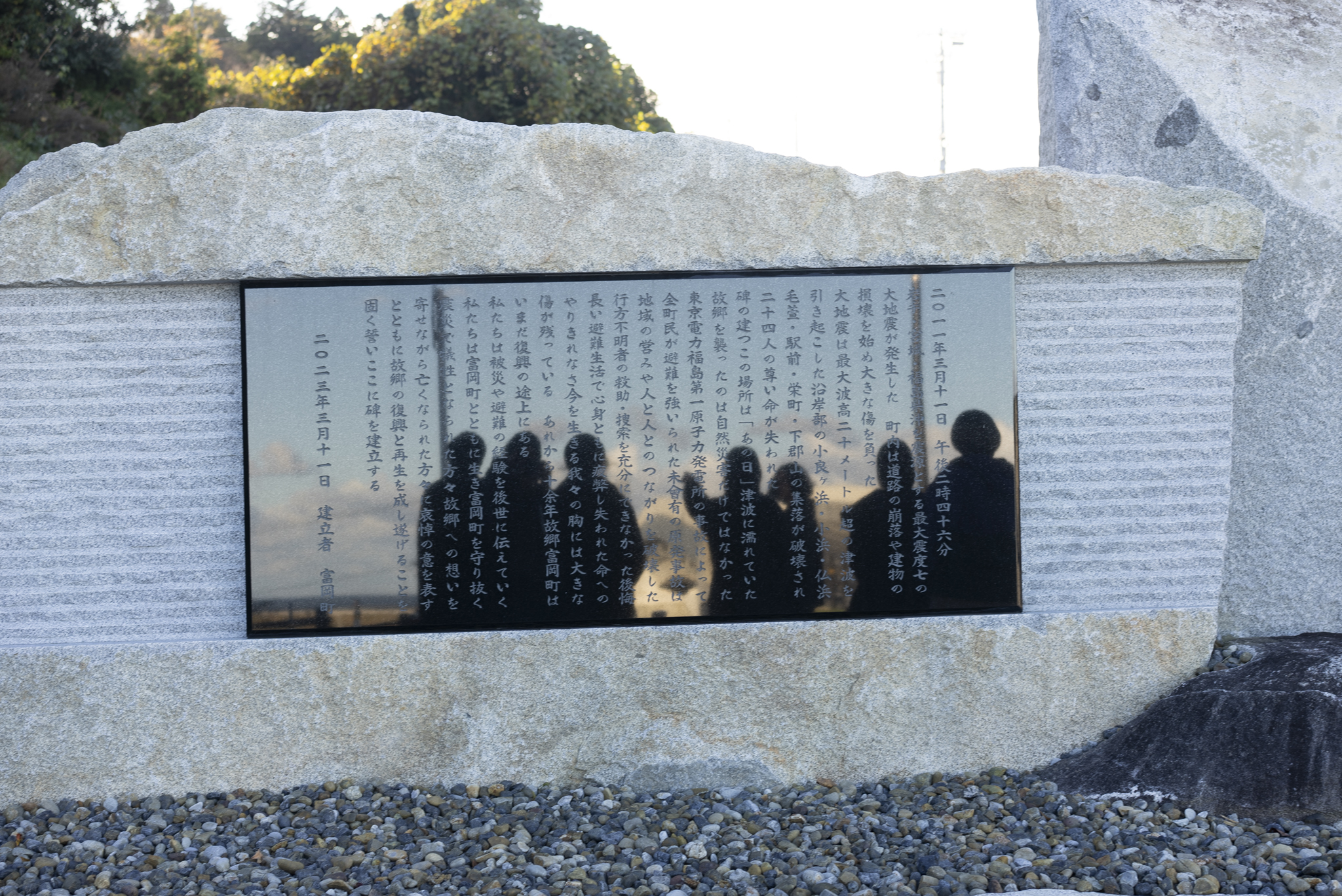

秋元さんが一番初めに街を案内してくれた際、まずこの石碑を紹介してくれた。

富岡駅前に2023年に設置され、「行方不明者の救助・捜索を充分にできなかった後悔、長い避難生活で心身ともに疲弊し失われた命へのやりきれなさ」が刻まれている。震災から12年経ったその時だからこそ言葉にされた思いだ。そして、「いまだ復興の途中にある」と結ばれている。

今年2025年3月11日に、震災から14年の時が経った。今、わたしたちにできることは何か。そう考えながら、プロジェクトに取り組んでいる。

2025年3月 ガラージュ

レポート担当:大岩樹生

【参加学生による感想】

今回ガラージュは「上演が起きる場」の制作依頼を受けて、このプロジェクトが始まった。「上演が起きる場」を字義通り考えるのであれば、それは舞台美術・装置のようなものだろうと思った。そこにいる人々の振る舞いが演劇的に見えてくる、ということにもなるかもしれない。そして、普段私はそういった舞台美術の設計や、演劇的な体験を交えた建築の制作をしている。しかし今回の営みはそういった形のものではない。

演劇というものは不完全さを伴っていると私は思う。演劇は劇場で行われるにもかかわらず、舞台の上で見せるものは劇場そのものではない。椅子が2つ、テーブルが1つ置いてありさえいればたちまち食卓の風景が立ち上がる、ということがあり得る。その際鑑賞者に求められるのは、家の壁や天井などといった見えない部分を想像する力である。

今回のフィールドワークで収集した資料は単なるリサーチの結果ではない。現在更地となってしまって記憶から消えかかっている、過去にあった夜の森の風景を一人一人の頭の中で想像させて作り上げることを目的として展示を行った。バラバラに存在している夜の森に関する記述を整えることで、個人の中に眠っていた記憶が想起され、ナラティブとして溢れてきた。そうして発話された記憶は、また誰かの記憶の想起を連鎖する。その連鎖の末には、未来の夜ノ森の風景へ思い馳せる場が出来上がる。そういう場所の創出こそが「上演が起きる場」だったのではないだろうか。

大岩樹生(東京藝術大学大学院美術研究科建築専攻)

ガラージュと我々リサーチメンバーの学生は、2024年11月に初めて夜の森を訪れた。景色の中に建物はほとんど無く、道とその脇の桜の並木が町を作っているように見えた。

リサーチを進める過程で、過去の地図を参考にしながら現在の地図を作成した。夜ノ森駅周辺のすべての道を通り、現状を記録した。変化の少ない道路とは違い、取り壊しでほとんどの家が無くなっているため、その作業は、災害前の地図から取り壊された住宅を消していくことにほぼ等しかった。かつて確かにあった生活が今は存在しない。この事実を形にすることに、どこか虚しさや後ろめたさを感じた。

滞在中、かつての夜の森地区を知る方と町を歩いたり、地図や写真を見ながら話を聞く機会が何度かあった。「ここにはゲームセンターがあった」「ここが通学路だった」などと、皆が目の奥に夜の森の街並みを見ていた。それは、あえて劇場になぞらえるならば共通認識としての”舞台”が既に立ち上がっていると言えるのではないだろうか。

ヨノモリバウムの遠藤一膳さんにお話を伺った時の言葉が印象に強く残っている。

「今の夜の森にはただ家が無いだけだ。昔は2軒しか無かったのだから、大丈夫だ。」

今回のフィールドワークで作成した地図には、2軒よりも多くの住宅が記されている。遠藤さんの力強い言葉の中に、夜の森の復興と発展への希望を見た。

小野江安里彩(金沢工業大学建築学部建築学科)

メイン.jpg)